Mengejar Aurora, Menyusuri Luka: Review Buku Luka, Langit & Sebuah Mimpi

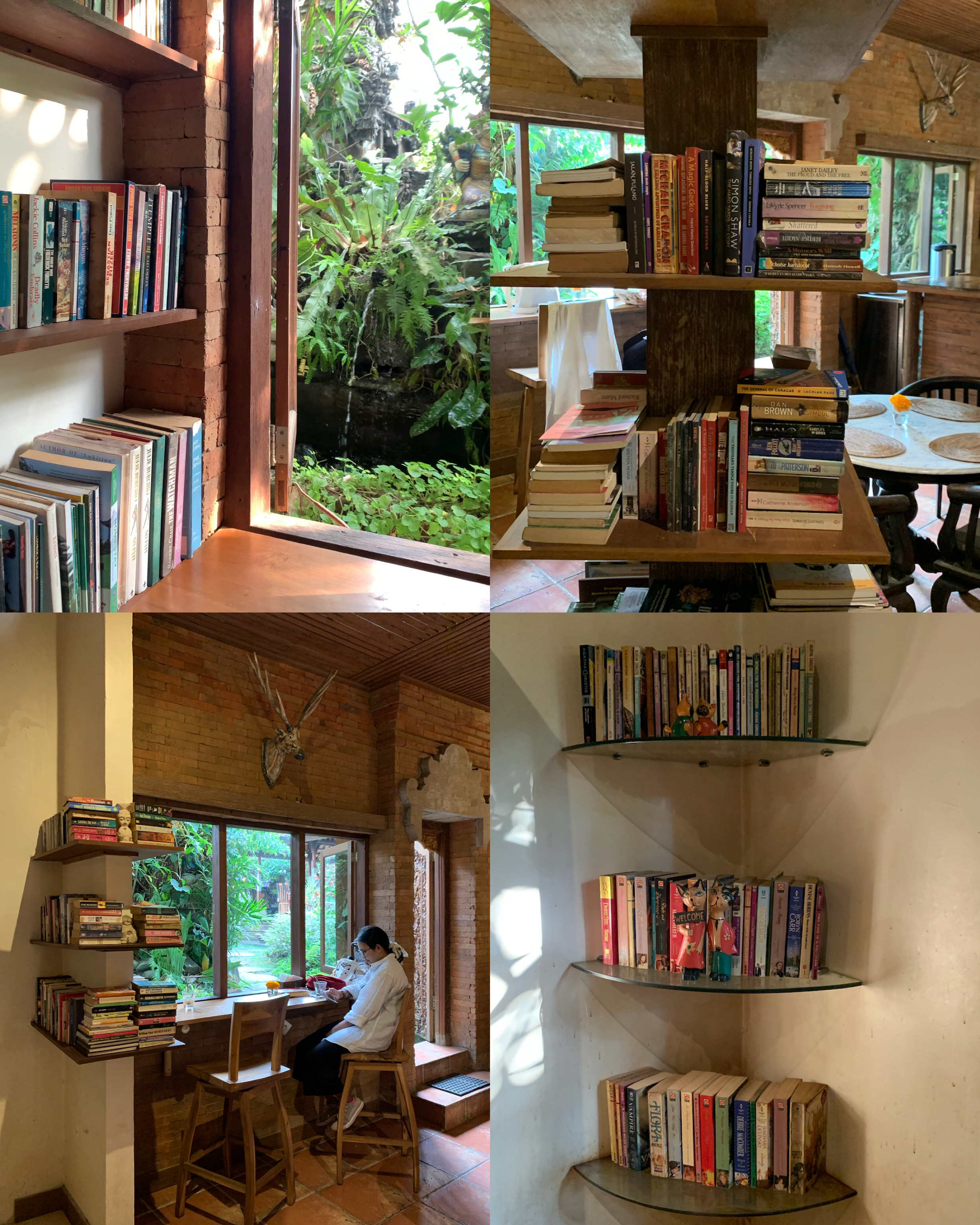

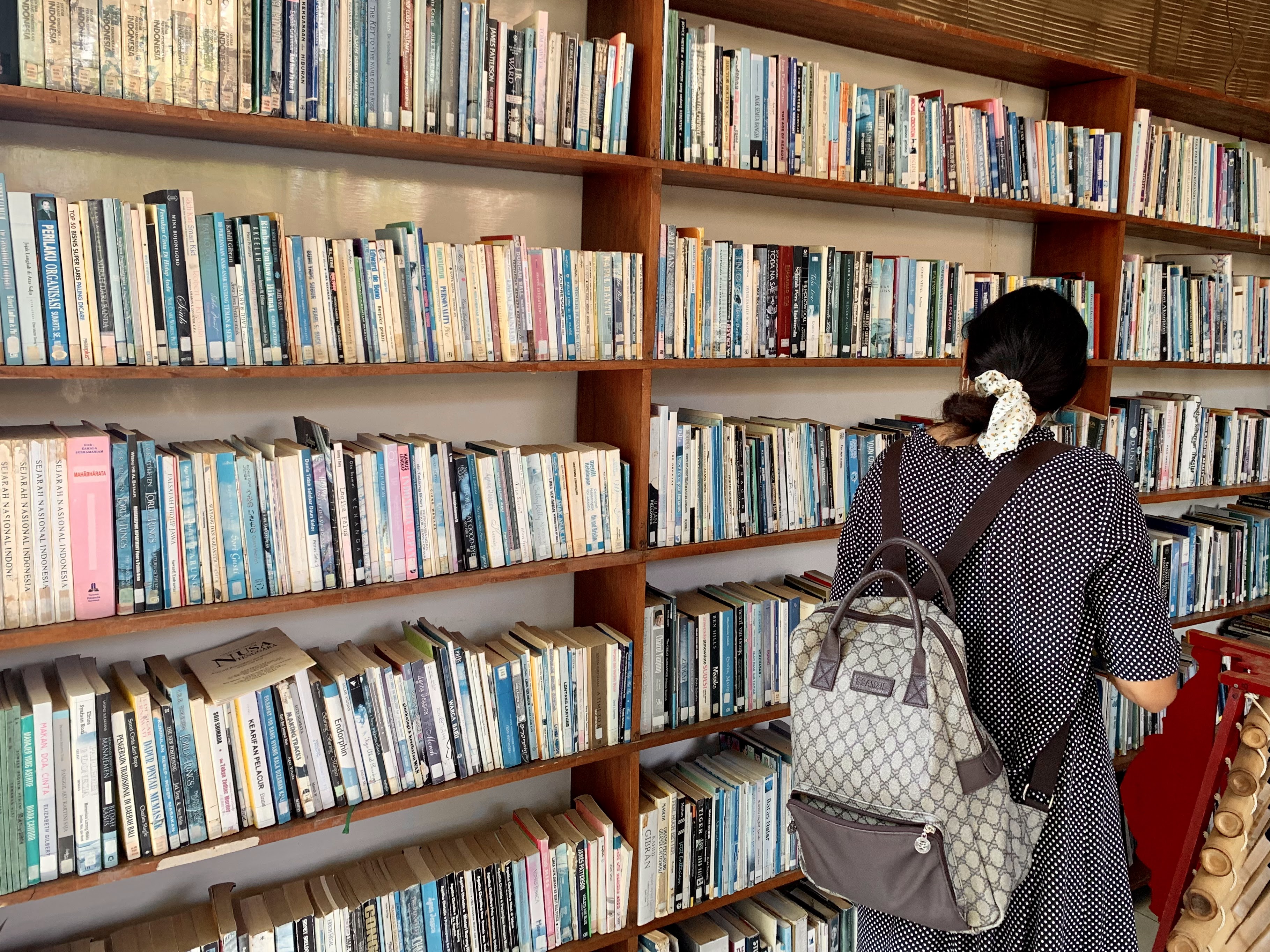

Pernahkah kamu merasakan bahwa perjalanan itu sesungguhnya bukan menyoal tempat yang kita kunjung saja, tetapi juga sebagai proses penemuan diri?

Nah, perasaan itu yang aku rasakan ketika membaca buku Luka, Langit & Sebuah Mimpi karya Rogbi Adam.

Perjalanan Rogbi Adam dalam bukunya tersebut mengingatkanku ketika melakukan perjalanan ke kota-kota Timur Tengah, dari Dubai, Sarjah, hingga Abu Dhabi.

Meskipun konteks perjalanan dan destinasinya yang berbeda, aku bisa merasakan bagaimana perasaan Rogbi dalam memerangi masa-masa quarter life dan penolakan yang dialaminya saat berpetualang mengejar aurora borealis (The Northern Lights) di Islandia.

Aku kurang memahami fenomena langit dan sekitarnya, tapi aku salut dengan Rogbi yang begitu passionate mendokumentasikan fenomena langit melalui kanal Instagramnya @manusiadanlangit.

Rogbi mendeklarasikan dirinya sebagai seorang astrophile atau seseorang yang memiliki ketertarikan khusus akan Bintang dan benda-benda langit lainnya.

Dalam buku keduanya ini––selain memaparkan proses bertemu dengan aurora, Rogbi menceritakan sedikit kisah hidupnya yang membuat dirinya begitu mencintai aktivitas mendokumentasikan fenomena langit.

Tentu, perjalanan Rogbi hingga saat ini merupakan hasil dari pergumulan diri yang panjang. Ia memulai karier fotografinya dengan mendokumentasikan benda apa pun yang ada di sekitarnya. Hingga pada akhirnya ia menemukan minatnya untuk mendokumentasikan fenomena langit, mulai dari gerhana bulan, matahari, hingga akhirnya memutuskan untuk mengejar aurora di negeri Islandia yang dingin.

Tentunya, bukan tanpa alasan Rogbi mengejar aurora. Dalam buku Luka, Langit & Sebuah Mimpi ini, Rogbi memaparkan bahwa ia telah mengalami penolakan dari seseorang yang dikasihinya. Menariknya, ‘penolakan’ yang ia alami justru tantangannya mirip seperti saat-saat mengejar aurora yang seolah-olah masih bersembunyi hingga dianggap menolak kedatangannya.

“Di balik kesulitan yang akan datang, aku harus tetap siap. Ingat, aurora ini bisa terlihat setelah melewati banyak badai. “––hlm. 146

Membaca buku ini yang puitis, ditambah potret langit yang cantik membuatku turut merasakan bagaimana perjalanan dan perjuangan Rogbi menyusuri daerah-daerah yang dingin di Islandia. Pada akhirnya, segala kekalutan dalam dirinya terbayar lunas akan potret aurora yang indah. Menjadi pengalaman hidup yang tidak tergantikan.

Tentunya, di bali kelebihan buku yang artistik dan puitis, aku berharap bahwa buku ini bisa dicetak ulang dengan kualitas kertas atau hard cover agar para astrophile lainnya dapat menikmati potret indah Rogbi lebih maksimal.

Buku ini cocok buat teman-teman yang tentunya seorang penikmat langit, atau yang sedang ingin mencari bacaan ringan untuk sekadar ‘pulang’ dan memeluk diri sendiri.